Einige Fragen zu einem Mikrofon Pre-Amplifier (OpAmp)?

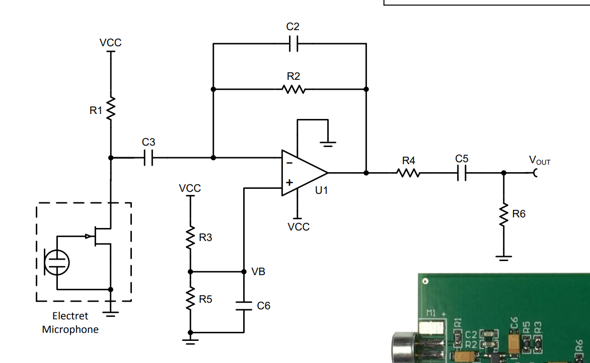

Hallo ich habe einige Fragen zu folgender Schaltung: (Stammt aus einem Datenblatt von Texas Instruments)

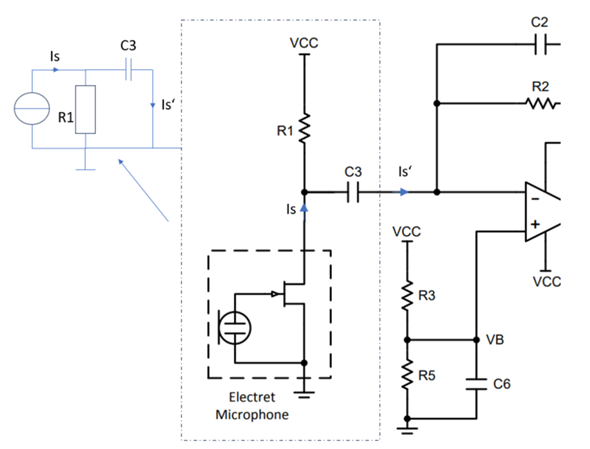

Also R1 ist doch einfach nur der Widerstand für den invertierenden Verstärker, wieso wird der vom dem C3, der die Gleichspannung filtert, eingebaut? Wofür ist C2, ich habe gehört für die Filterung von hohen Frequenzen, aber wie funktioniert das? Wofür ist R4? Kann man den nicht einfach weglassen? Wofür braucht man nochmal einen Kondensator am Ende von der Schaltung? Rest der Schaltung versteh ich. Es scheinen viele Fragen zu sein, aber ich bin wirklich sehr dankbar wenn einer alle beantworten kann. Vielen Dank nochmals!

LG!

6 Antworten

So ein Mikro hat meist einen eingebauten JFET, mit R1 stellst du den Arbeitpunkt dieses FETs ein.

https://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone

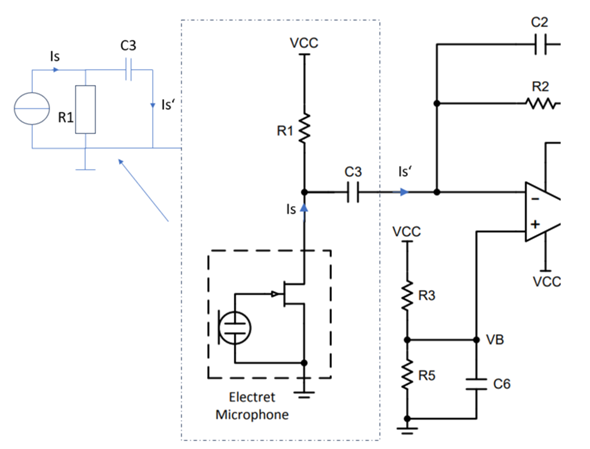

Nun ist aber zu beachten, dass der JFET die Spannungsschankungen des Elektret Kondensators in Stromschwankungen umsetzt: In erster Näherung verhält sich der FET nämlich wie eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Die Aufgabe des nachfolgenden OPV Verstärkers ist es, die Stromschwankungen des Electrets in Spannungsschwankungen umzuwandeln. Das nennt man "Transimpedanzverstärker", denn die Verstärkung wird hier in V/A angegeben, was einer Impedanz entspricht.

Die Anordnung ist kein invertierender Verstärker, wie du annimmst, sondern eben ein Transimpedanzverstärker. Das ist nicht ganz das selbe, aber das Prinzip ist einfach: Der Signalstrom Is aus dem FET muss durch R2 fließen (der OPV hat ja sehr hohe Eingansimpedanz) und die Ausgangsspannung ist daher zunächst

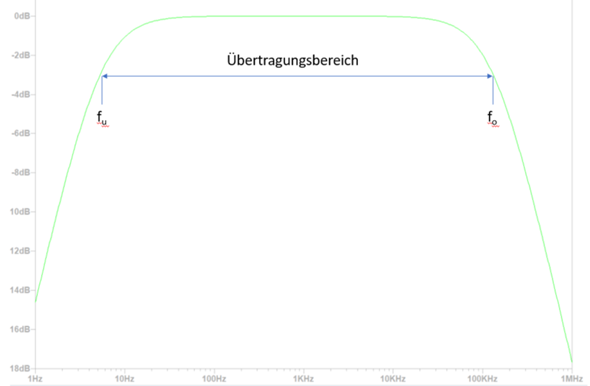

Nun hat die durch den FET eingestellte Stromquelle den Innenwiderstand R1. Damit der Strom Is weitgehend gegen die virtuelle Masse am nicht invertierenden Eingang abfließt, darf nur ein kleiner Teil durch R1 abfließen. Die Bedingung ist, dass die Impedanz von C1 viel kleiner ist als R1. Damit legt man die untere Grez(kreis)frequenz fest:

Man wird diese mit etwa ~10Hz dimensionieren.

Die obere Grenzfrequenz wird durch die Parallelschaltung von C2 und R2 gegeben:

Die Übertragungsfunktion ist dann (mit der Antwort von Lutz28213 bin ich eigentlich nicht ganz einverstanden, und ich weiß auch nicht, wie er auf seine Beziehung C3/C2 kommt - das musst du aber evtl. mit ihm ausmachen)

mit

Der linke Faktor bestimmt die untere, der rechte die obere Grenzfrequenz.

Für Frequenzen zwischen unterer und oberer Grenzfrequenz wird das einfach wieder

Auf R2 normiert sieht das so aus:

Würde man die obere Grenzfrequenz nicht begrenzen, könnte die Schaltung aufgrund des Frequenzgangs des OPVs schwingen. Das wird in Büchern zur Halbleiter Schaltungstechnik beschrieben.

C5 ist dann bloß noch zur galvanischen Trennung mit der nächsten Stufe. Damit sich C5 auch entladen kann, dient wahrscheinlich R5; dieser wird etwa 100k bis 1M Ohm gewählt, ist aber eigentlich irrelevent für das Verständnis. Damit beim Zusammenschalten der Stufen kein allzu großer Stromstoß in C5 fließt, wird der Strom durch wahrscheinlich durch R4 begrenzt, dieser wird vermutlich nur ein paar 10 bis 100 Ohm betragen und ist denke ich ebenfalls irrelavant für das Verständnis. Kann auch sein, dass das mit Anpassung zu tun hat (Commodore64); mit Tontechnik kenne ich mich nicht aus...newcomer scheint da mehr zu wissen.

Erweiterte Antwort:

Der OPV verstärkt den Strom, der vom Mikrofon geliefert wird. Das Kleinsignal-Ersatzschaltbild des Mikros ist links oben im Bild: Is ist der Signalstrom, dieser soll in den Transimpedanzverstärker als Is' fließen und in eine Spanung umgewandelt werden. Da der OPV hochohmig ist, fließt der selbe Strom auch durch R2 (vernachlässigen wir mal C2 und C3). Die Ausgangsspannung ist daher

Die Verstärkung wird also (im Prinzip...) durch R2 vorgegeben.

Nun fließt aber ein Teil von Is durch R1 ab und steht nicht mehr als Eingangsstrom des Transimpedanzwandlers zur Verfügung. Wäre die Impedanz von C3 Null, wäre dies der Fall, denn Is sucht sich den Weg des kleinsten Widerstands gegen (die virtuelle) Masse. Man wählt daher C3 für die tiefsten Frequenzen noch ausreichend groß, dass man die Impedanz Xc3 gegenüber R1 vernchlässigen kann. Das führt auf eine untere Eckfrequenz: Hochpassverhalten

C2 bewirkt, dass die Transimpedanzverstärkung bei hohen Frequenzen kleiner wird, da ja R2||XC2 kleiner wird. Man dimensioniert die obere Eckfrequenz wieder so, dass das Ausgangs-Signal ab irgendeiner Frequenz ab sagen wir mal ~20kHz abgeschächt wird und dann mit zunehmender Frequenz kleiner wird: Tiefpassverhalten

Wie gesagt, Die Verstärkung bestimmt sich durch R2. Du brauchst dann die Charakteristik des Mikros, um zu berechnen, wie sich ein bestimmter Schalldruckpegel (in Pa) zuerst in eine Spannung Us und dann über den Strom Is in eine Ausgangsspannung umrechnet. Diese Daten haben wir aber nicht.

Wie ein Strom-Spannungwandler funktionierst ist hier beschrieben:

https://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverst%C3%A4rker

Was du in deiner Schaltung hast ist im Prinzip nichts anderes, nur eben mit den Kondensatoren zusätzlich.

R1 ist die Spannungsversorgung für das Electret-Mikrofon.

C2 verhindert auch eventuelle Schwingneigung der Schaltung.

C5 trennt galvanisch was immer dahinter kommt, so dass U1 bzw. das was dahinter kommt, sich nicht gegenseitig stören.

verstehe, wofür ist dann aber r4? fehlt nicht ein widerstand vor dem operationsverstärker, der mit r2 in serie ist und die spannung somit verstärkt?

Wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht alles erklären in dem TI-Schaltbeispiel. Im Grunde gehört gleich nach C3 ein Widerstand, mit dem im Zusammenhang mit R2 die Verstärkung eingestellt wird, da der OP als invertierender Verstärker betrieben wird.

R4, C5, R6 sind irgendwie wohl möglicherweise Frequenzgangbeeinflussend oder so, m. E. nicht prinzipiell unbedingt nötig.

Hier mal ein anderes Beispiel, so wie ich das eigentlich eher kenne:

https://www.mikrocontroller.net/attachment/314941/Bildschirmfoto_2016-12-26_um_12.54.11.png

Nein - der Opamp wirkt als Hochpass (C3 ist viel größer als C2) und die Verstärkung (weit genug) oberhalb der Eckfrequenz w1=1/R2C2 ist dann konstant bei V=-C3/C2.

Die Überragungsfunktion ist H(s)=-sR2C3/(1+sR2C2)

Die Hauptaufgabe von C2 ist die Begrenzung der Verstärkung auf diesen Wert. Ohne diesen Rückkopplungskondensator würde die Verstärkung bei steigender Frequenz ansonsten kontinuierlich ansteigen.

In der TI Beispielschaltung sind doch gar keine Werte angegeben.

Wie hier: https://www.mikrocontroller.net/attachment/314941/Bildschirmfoto_2016-12-26_um_12.54.11.png

😉

R₁ bildet mit dem Mikrofon einen Spannungsteiler, das erzeugt dann das Signal auf der geteilten Gleichspannung.

C₃ blockiert die Gleichspannung so dass nur das Sprechsignal weiter verarbeitet wird, nicht die Gleichspannung.

C₂ ist eine Korrektur des Frequenzganges. Der OPV reagiert nur endlich schnell. Je höher die Frequenz, desto langsamer reagiert der im Verhältnis. Das führt dann dazu, dass der "zu viel Gas" gibt bevor der merkt, dass das Signal zu hoch verstärkt wurde. Je höher die Frequenz, desto mehr Signal wird am R₂ vorbei gelassen und desto stärker wirkt das als Rückkopplung. Da die Rückkopplung über R₂ "bremst", sorgt C₂ dafür, dass diese Bremse bei hohen Frequenzen stärker wirkt.

C₅ ist wieder eine Gleichspannungssperre. Kann ja sein, dass das was daran angeschlossen ist ebenfalls eine Phantomspannung für das Mikrofon liefert oder auch so eine ähnliche Schaltung ist die aber den C₃ nicht hat.

R₄/R₆ ist dann die Anpassung. Fehlt die kann es zu Reflektionen im Kabel kommen die dann die Signale verzerren. Im Audiobereich wird meistens 75Ω oder manchmal auch 1kΩ oder nur 50Ω verwendet. Viele AUX Anschlüsse die auch gleichzeitig für Kopfhörer verwendet werden sind extrem niederohmig und damit immer falsch "angepasst". Manchmal ist das so schlimm, dass man das deutlich merkt, dann klingt die Musik irgendwie Dumpf.

Auch auf die Gefahr hin, von Dir wieder als Troll diffamiert zu werden:

C3 "blockiert" nicht nur die Gleichspannung, sondern bestimmt vor allem die Verstärkung (genauso wie C2).

Verstehe, fehlt aber nicht ein Widerstand nach C3 am (-) Pin vom Opv? Ist doch normalerweise beim invertierenden Verstärker so, oder?

Ups, hab ich wohl falsch erklärt.

Der Positive EIngang liegt auf halber Betriebsspannung. Also regelt der OPV auf halbe Spannung.

Das Signal kommt auf dem negativen Eingang und bekommt über R₂ C₂ das AUsgangssignal. drauf addiert. Das ist negativ. Ändert sich das Sprechsignal, reagiert der OPV und erzeugt das Gegenteil. Das muss wegen R₂ aber höher sein, also verstärkt um das wieder auf U/2 zu kriegen.

Und dafür ist C₅, also um diese halbe Betriebsspannung wiede rlos zu werden.

Sry, ist spät war ein langer Tag. Hatte das mit einer anderen Schaltung verwechselt die "Gleichtakt" verstärkt, nicht Gegentakt wie hier.

Zum Verständnis der OPV-Schaltung und zur Rolle von C2:

Der Opamp wirkt als Hochpass (C3 ist viel größer als C2) und die Verstärkung (weit genug) oberhalb der Eckfrequenz (bei w1=1/R2C2) ist dann konstant mit V=-C3/C2.

Die Überragungsfunktion ist H(s)=-sR2C3/(1+sR2C2).

Die Hauptaufgabe von C2 ist die Begrenzung der Verstärkung auf diesen Wert. Ohne diesen Rückkopplungskondensator würde die Verstärkung bei steigender Frequenz ansonsten kontinuierlich ansteigen - bis zur maximal möglichen open-loop-Verstärkung des OPV (natürlich ungewünscht).

PS: Die angegebene Verstärkungsfunktion H(s) bezieht sich auf den Eingang von C3 - also ohne den Einfluss der Impedanz des Mikrofons (und des dazu parallel wirkenden widerstands R1).

Verstehe, fehlt jedoch nicht ein Widerstand nach C3 damit man den invertierenden Verstärker betreiben kann? Also die Verstärkung von Rx/R2 aber hier fehlt in dem Fall Rx, oder nicht?

Nein, so ein Zusatzwiderstand ist nicht nötig. Die von mir genannte Übertragungsfunktion zeigt das doch.

Wichtig für einen festen Arbeitspunkt ist natürlich die volle Gleichspannungs-Gegenkopplung durch R2.

Für die zu verstärkenden Signale ist aber nur das Verhältnis der beiden kapazitive Widerstände ausschlaggebend. Die spielen die gleiche Rolle wie zwei Widerstände in der klassischen Inverter-Schaltung.

Noch mal: Auch der Widerstand R2 hat ja nichts mit der gewünschten Verstärkung zu tun - er dient nur dem DC-Arbeitspunkt. Die Verstärkung (oberhalb der Hochpass-Grenzfrequenz ist V=(1/jwC2) / (1/jwC3) = C3/C2.

die erklärung ist glaube ich ein wenig komplex für mein verständnis/wissenstand. Könntest du mir vielleicht erklären wieso man den überhaupt nicht braucht (also den Widerstand nach C3 oder R2). Der OPV braucht ja die Widerstände um zu funktionieren, oder nicht. Ich weiß, dass manche als Tiefpass/Hochpass agieren, jedoch versteh ich nicht wieso man R2 bzw keinen Widerstand nach C3 braucht, da es nach meinem Wissenstand/Erfahrung nur so funkioniert. Danke nochmals im Voraus!

Der OPV ist ein fertiger Verstärker, der aber wegen seiner hohen Verstärkung eine Gleichspannungs-Gegenkopplung braucht, um eine festen Arbeitspunkt zu haben. Das ist beim Transistorverstärker ganz genauso. Das erledigt R2, der die Ausgangs-Gleichspannung in voller Größe auf den invertierenden Eingang legt (es fließt dabei praktisch kein Gleichstrom).

Was aber ist mit Signalspannungen? Diese werden auch rückgekoppelt, aber dabei fließt durch die beiden C ein Signalstrom, der einen kapazitiven Spannungsteiler vor sich "sieht" (wie beim einfachen invertierenden OPV-Verstärker, bei dem es ein ohmscher Widerstandsteiler ist).

Also wird nur ein Teil davon auf den "-"-Eingang rückgekoppelt und es stellt sich deshalb eine Verstärkung ein im Verhältnis X2/X3 mit X2=1/jwC2 und X3=1/jwC3, also: X2/X3=C3/C2. Dieser Verstärkungswert gilt aber nur für die Frequenzen, welche groß genug sind, um (durch C2) den Widerstand R2 praktisch kurzzuschließen. Das führt dann zu der von mir erwähnten Hochpass-Wirkung mit der Grenzfrequenz w=1/R2C2.

Nur dann, wenn der OPV auch Gleichspannungen verstärken soll, braucht man statt C3 einen Ohm-Widerstand.

Es ist hier also ganz wichtig, zwischen Gleich- und Signalspannungen zu unterscheiden.

C3 soll Vcc vom Eingang des OPAMP trennen. C2 und R2 sind das frequenzbestimmende Glied. C5 soll den Ausgang vor eventuellen DC schützen.

Alles sehr verständlich erklärt, danke! Aber der OPV verstärkt die Spannung ja trotzdem, ist dass nicht mit externen Bauteilen einstellbar? Oder ist es IC abhängig, wie viel man die Spannung verstärkt? Weil an sich ist es ja ein Bandpass der verstärkt, jedoch versteh ich nicht wie man die Verstärkung ändern kann.