Zusammenhang zwischen maximaler Impulsfrequenz und Refraktärzeit?

Hi, ich lerne für eine anstehende Bioklausur und verstehe den oben genannten Zusammenhang nicht so recht. Was die Refraktärzeit ist, verstehe ich. Jedoch wird mir nicht klar, was das mit der maximalen Impulsfrequenz zu tun hat. Der Zweck soll ja sein, dass es zu keiner Dauererregung kommt, aber was bringt mir in dem Zusammenhang die maximale

Impulsfrequenz?

2 Antworten

Hi,

ein Nervenimpuls beruht darauf, dass ab einer gewissen Depolarisation der Nervenzellmembran, der sog. Impulsschwelle oder dem Schwellenpotential, die Natrium-Kanäle lawinenartig öffnen. So wird ein Aktionspotential (AP) generiert. Die Natrium-Kanäle sind also spannungsabhängig. Im Ruhepotential machen sie nix (bleiben geschlossen).

Ca. 1 Millisekunde nach diesem Ereignis ist der Nervenimpuls weg, d.h. die Membran ist wieder repolarisiert, mit der alten Ionenverteilung von vorher. Eine weitere Millisekunde sind die Natrium-Kanäle darüber hinaus inaktiviert, man sagt dazu, die Kanäle (und somit das Neuron) sind refraktär. In dieser zusätzlichen 1 Millisekunde sind die Natrium-Kanäle nicht auslösbar, d.h. ihre Impulsschwelle ist unendlich hoch. Mit keinem Reiz, egal wie stark er wäre, könnte man dann ein AP hervorrufen. Das ist die absolute Refraktärzeit. Während der absoluten Refraktärzeit können Natrium-Kanäle nicht ausgelöst werden.

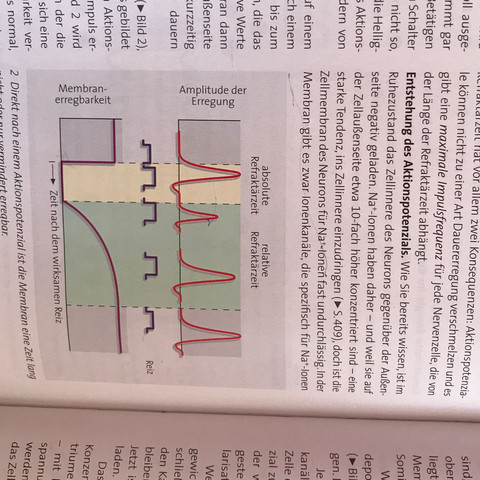

Daran schließt sich die relative Refraktärzeit an, wo man aus deiner Abbildung entnehmen kann, dass die Membranerregbarkeit bereits wieder zunimmt, d.h. die Impulsschwelle sinkt zurück auf den alten Wert der Erregbarkeit. Während dieser Phase ist eine Auslösung von Aktionspotentialen zwar möglich, jedoch mit zwei Auffälligkeiten:

1.) Ist eine höhere Reizstärke nötig, um in der relativen Refraktärzeit weitere Aktionspotentiale auszulösen. Vgl. die Signatur für den Reiz, violett, dort kann man sehen, dass der depolarisierende Reiz (Reizstrom) stärker ist, um ein AP auszulösen (oben). Das hängt unmittelbar mit dem im unteren Teil der Abbildung gezeigten Eigenschaft des Neurons zusammen, wo die Membranerregbarkeit aufgetragen ist. Es zeigt sich, dass die Membranerregbarkeit in der relativen Refraktärzeit noch herabgesetzt ist.

Das heißt nix anderes, als dass die Impulsschwelle erhöht ist. Geringe Membranerregbarkeit = höhere Impulsschwelle oder höheres Schwellenpotential, um ein AP auszulösen = stärkerer notwendiger Reizstrom. Hohe bzw. normale Membranerregbarkeit = geringe oder normal hohe Impulsschwelle oder Schwellenpotential zur Auslösung eines AP.

2.) fallen die Aktionspotentiale, wenn sie in der relativen Refraktärzeit ausgelöst werden, kleiner aus, mit einer geringeren Amplitude. Erst nach Abschluss der relativen Refraktärzeit sind wieder normale Aktionspotentiale möglich (rechts).

"Jedoch wird mir nicht klar, was das mit der maximalen Impulsfrequenz zu tun hat."

nun, das eine ergibt sich zwangsläufig aus dem anderen :-) nämlich die maximale Impulsfrequenz ergibt sich aus diesem Verhalten der Nervenzelle:

Wenn 1 AP 1 ms dauert und die Na-Kanäle 1 weiter ms refraktär bleiben, kann eine maximale Impulsfrequenz von 1 Sekunde / 2ms = ca. 500/Sek. erreicht werden. Das wären mit anderen Worten 500 Hertz oder alle zwei Tausendstel Sekunden ist ein AP möglich, somit also 500 pro Sekunde. Die maximale Impulsfrequenz ergibt sich also aus der Funktionsweise der Nervenzelle, sie ist abhängig von der Dauer des Aktionspotentials (ca. 1ms) + der Dauer der Refraktärität (ca. + 1ms).

Wobei 500 pro Sek. nur ein realistischer Anhaltswert ist. Das muss nicht immer genau bei 500 Hertz liegen, sondern variiert, abhängig vom Zelltyp zwischen ca. 100 und 1000 Hertz.

Die Refraktärität beschränkt also die maximale Frequenz von Aktionspotentialen. Der Sinn besteht darin, dass die Impulse nicht miteinander verschmelzen, sondern diskrete Impulse bleiben, auch wenn sie mit einer hohen Rate (Frequenz) aufeinanderfolgend übertragen werden, bleiben sie einzelne Ereignisse. Andererseits ergibt sich durch die Maximalfrequenz der AP's eine Beschränkung der Menge, der in einem Zeitabschnitt übermittelbaren Information. Gruß, Cliff

weil für die Erregbarkeit in der relativen Refraktärphase nur ein kleiner Teil der Natriumkanäle verantwortlich ist, die bereits in den geschlossenen/aktivierbaren Zustand zurückgekehrt sind.

Wenn man die in der relativen Refraktärzeit zu einem neuen Aktionspotential veranlasst, verläuft dieses unnormal mit verändertem Anstieg und kleinerer Amplitude. Auch sie unterliegend danach einer absoluten Refraktärzeit.

Zu dem Zeitpunkt einer Auslösung in der relativen Refraktärzeit, ist die Masse der Natriumkanäle aber noch unerregbar (geschlossen/inaktiviert). Wenn diese Masse in den geschlossen/aktivierbaren Zustamd zurückkehrt, ist die relative Refraktärphase beendet. Zeitgleich kommt das ca. mit dem Schließen der repolarisierenden Kaliumkanäle überein.

So dass in der Phase der Aktivität der repolarisierenden Kaliumkanäle und der relativen Refraktärzeit ein Aktionspotential eh schwerer auslösbar ist (Schwelle liegt höher, nur wenige Na-Kanäle sind aktivierbar).

Erst wenn die Kaliumkanäle die Repolarisation (bzw. Hyperpolarisation) beendet haben und die Masse der Natriumkanäle geschlossen/aktivierbar ist und damit nach der relativen Refraktärzeit, kann ein normales AP wieder ausgelöst werden.

LG

DAs wird mir leider nciht klar! Nach meinem Denken würde es folgend ablaufen:

- Aktionspotential findet satt -> Membranerregbarkeit sinkt auf Null (weil die Membran, so auch die Kanäle, "Erholung" brauchen)

- ab der Hyperpolarisation erholt sich die Membran und die Erregbarkeit steig langsam wieder auf sein Maximum an

- Kommt ein neuer Reiz in dieser "Erholphase" muss dieser größer sein, um ein AP auszulösen.

- (so erschließe ich es mir logisch): Membranerregbarkeit sinkt erneut auf NUll (-> so ist es aber in der Abbidung nicht dargestellt)

Verfolgt man meinen Gedanken allerdings weiter: Theoretisch müsste die Höhe der Aktionspotenziale mit der Zeit immer weiter abneheemn

die Höhe der Aktionspotentiale nimmt ja auch in der relativen Refraktärzeit ab, weil sie nur von weniger aktivierbaren Kanälen getragen werden.

Zugleich kehren aber viele Na-Kanäle wieder in die Erregbarkeit zurück, so dass die Membranerregbarkeit in der Refraktärphase zwar eingeschränkt ist, aber nicht nochmals auf Null sinkt. Die Zeitachse ist im Schulbuch auch nicht angegeben, aber wir reden hier von Millisekunden.

Es genügt eigentlich sich zur relativen Refraktärzeit das zu merken. Wenn das jemals drankommen sollte. Höhere Schwelle, stärkerer Reiz notwendig, anderer Anstieg des AP, kleinere Amplitude des AP.

es ist wenn man so will eine "widerwillige" Erregbarkeit in der relativen Refraktärzeit.

Wieso ist das so: fallen die Aktionspotentiale, wenn sie in der relativen Refraktärzeit ausgelöst werden, kleiner aus, mit einer geringeren Amplitude. Erst nach Abschluss der relativen Refraktärzeit sind wieder normale Aktionspotentiale möglich (rechts).

Liegt das einfach daran, dass es hier relativ heruntergesetzt ist und es deswegen relativ geringer ist?

ja sie fallen kleiner aus, weil die Ionenverteilung noch nicht ganz wieder hergestellt ist. Wenn man die Kanäle dann auslöst, strömen nicht so viele Ionen, wie wenn die Verteilung des Ruhepotentials völlig wieder hergestellt ist.

"weil die Ionenverteilung noch nicht ganz wieder hergestellt ist"

Wieso macht das einen Unterschied? Wie ist denn die Ionenverteilung?

Beziehungsweise: Wir haben ja dann ab diesem einen Punkt einen Ausstrom von Kalium-Ionen, ab dem höchsten Punkt? Wieso machen die das?

na ja außen viel Natrium, innen wenig Natrium. Innen viel Kalium, außen wenig Kalium.

Wenn diese Natrium/Kalium-Verteilung noch nicht vollständig weider hergestellt ist und man öffnet die Kanäle vorzeitig wieder, strömen nicht gleiche Mengen an Ladungsträgern (Ionen) von einer Seite der Membran auf die andere, als vom Ruhepotential ausgehend, bei vollständiger Wiederherstellung der anfänglichen Verteilungen.. Daher fallen die peaks der Aktionspotentiale zunächst kleiner aus.

um es innen negativer zu machen, das Aktionspotential wieder runterzuholen (repolarisieren)

Wieso ist das so? Wenn diese Natrium/Kalium-Verteilung noch nicht vollständig weider hergestellt ist und man öffnet die Kanäle vorzeitig wieder, strömen nicht gleiche Mengen an Ladungsträgern (Ionen) von einer Seite der Membran auf die andere, als vom Ruhepotential ausgehend, bei vollständiger Wiederherstellung der anfänglichen Verteilungen..

eine der berüchtigten wieso, wieso, wieso Fragen :D wenn ich eine Talsperre nur halb mit Wasser fülle (weil ich noch dabei bin sie zu füllen) und einen Ablauf öffne (Ionenkanal), kommt auch nur halb so viel Wasser raus (kleines Aktionspotential).

Wenn ich warte, bis die Talsperre bis oben voll ist (alte Ionenverteilung wiederhergestellt), und öffne (nach der relativen Refraktärzeit), dann kommt eine ganze Talsperrenladung raus (großes/normales Aktionspotnetial).

Aber es ist ganz viel Natrium draußen und wenig drinnen, mit Kalium umgedreht, wieso solltem Natrium rauswollen (was ja bei der Schwelle passiert)

Natrium will rein, das hebt das Aktionspotential (die aufsteigende Flanke). Wenn aber noch nicht alles Natrium von drinnen wieder nach draußen gepumpt worden ist, von dem vorherigen Aktionspotential, dann fließt auch nur weniger rein, wenn man die Kanäle bereits wieder öffnet.

Was meinst du mit "das hebt" das Aktionspotential?

Und wieso sind dadurch die Auslenkungen geringer?

wir nähern uns.. die linke Seite wird durch den Natriumeinstrom verursacht

https://workupload.com/file/QBNvKDERVR2

Danach müssen alle geflossenen Natriumionen wieder von innen anch außen gepumpt werden. Wenn man in der Zeit die Kanäle erneut öffnet, fällt der Verlauf dieser Kurve kleiner aus.

Erst wenn man abwartet bis der Pumpvorgang vollständig die alte Ionenverteilung wiederhergestellt hat und sie dann erneut öffnet, erhält man ein normales Aktionspotential, wie auf dem Bild.

Na ja, Na+ geht links aus der Zelle raus und rechts kommt K K+ rein

Wenn Ich jetzt das Potential habe muss ja erst wieder viel Na+ rein, das geht nicht raus und damit fällt es kleiner aus?

das Na muss wieder raus, bis es ganz wieder raus ist, würde es kleiner ausfallen.

Ach, du meinst, wenn wir im Tiefpunkt sind, sind ganz viele drinnen, die müssen erst wieder raus, damit die Amplitude wieder größer ausfällt?

wenn jetzt aber noch ganz viel na drinnen ist, dann ist ja auch schon ohne dass na reinfließt diese positive Spannung da, wenn ganz viel na drinnen ist?

Oder ist es so gedacht, dass das Na+ dann so oder so rausfließt, und dadurch nur der kleinere Teil reinkommt?

Aber auch wenn das so wäre, der kleinere Teil kommt erst rein, der andere ist schon da, damitt ist doch trotzdem die SPannung da?

ja das überschneidet sich, weil ein Teil der Repolarisation, also der abfallenden Flanke des Aktionspotentials nicht durch das Rauspumpen des Na zustande kommt, sondern durch die Bewegung von K+ hinaus. Das senkt die positive Ladung ab. Auch ohne dass alle Na bereits rausgepumpt wären.

Voll erregbar ist es erst wieder wenn die alten Ionenverteilungen wieder hergestellt sind.

Ah, K+ geht raus, um wieder das Gleichgewicht herzustellen? Aber welches? Das chemische, das elektrische?

wenn die Kanäle für K+ öffnen, dann wirkt der chemische Gradient, weil die Konzentration von K+ innen (künstlich durch pumpen) viel höher hergestellt ist, als außen.

Die Kanäle für K+ öffnen zeitversetzt zu Na+. So kommt dieser peak des Aktionspotentials zustande.

links wirkt der lawinenartige Natriumeinstrom durch Öffnen von Natriumkanälen, rechts überlagert der Ausstrom von Kalium, durch zetversetztes Öffnen von Kaliumkanälen und gleichzeitiges zurückpumpen von Na von innen nach außen.

um wieder das Gleichgewicht herzustellen? Aber welches?

das Ruhepotential von ~ -70 mV

bestehend aus Na viel außen / Na wenig innen, K wenig außen / K viel innen.

Sobald Ionenkanäle für beteiligte Ionen öffnen wird das Ruhepotential aus seiner Lage gebracht. Wenn Na-Kanäle öffnen "depolarisiert" es, wird innen positiver, das wäre die linke Seite, der steile Aufstrich des Aktionspotentials

was mit noch nicht ganz klar ist: DIe Abbildung zeigt, dass in der absoluten Refraktärzeit die Membranerregbarkeit auf Null sinkt (soweit klar!), aber wenn in der relativen Refraktärzeit neue Reize neue APs auslösen, wieso sinkt in diesem Fall die Membranerregbarkeit nicht wieder auf Null?

was mit noch nicht ganz klar ist: DIe Abbildung zeigt, dass in der absoluten Refraktärzeit die Membranerregbarkeit auf Null sinkt (soweit klar!), aber wenn in der relativen Refraktärzeit neue Reize neue APs auslösen, wieso sinkt in diesem Fall die Membranerregbarkeit nicht wieder auf Null?