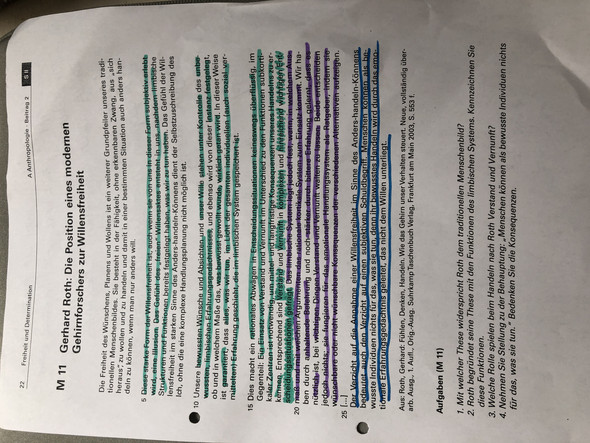

Bei der analytischen Sprachphilosophie, wie sie von Ludwig Wittgenstein entwickelt und vertreten wurde, würde mich interessieren, wie dabei die Frage nach der Willensfreiheit und der nach Determinismus aufgefasst wird.

Wittgenstein schreibt in Tractatus "[7] Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen", womit er die Grenzen des Denkens und der Philosophie durch die Sprache aufzeigt. Außerdem schreibt er "[4.0031] Alle Philosophie ist Sprachkritik", was die Besonderheit bei dieser philosophischen Strömung kennzeichnet, dass die (logische) Analyse der Sprache und ihrer Grenzen im Mittelpunkt der Philosophie stehen soll.

Die Ethik beispielsweise wird (so meine Auffassung) nach Wittgenstein als unsinnig aufgefasst, weil sich solche höheren Dinge, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, nicht sinnvoll in Sätzen formulieren lassen. Auf diese Weise sollen viele philosophische Fragstellungen und Probleme erst enstanden sein ("[4.003] Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen").

Meine Vermutung wäre, dass die Frage nach Willensfreiheit und Determinismus auch dazu zählt, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Wie sieht daher die Position der Philosophie nach Wittgenstein dazu aus und wie lässt sich das begründen?

Später erschien ja noch ein weiteres Werk von ihm, Philosophische Untersuchungen. Darin äußert er, dass er einige Gedanken verwerfen müsste ("Seit ich nämlich vor 16 Jahren mich wieder mit Philosophie zu beschäftigen anfing, mußte ich schwere Irrtümer in dem erkennen, was ich in jenem ersten Buche niedergelegt hatte").

Er löst, wie ich das auffasse, in seinem zweiten Werk seine Vorstellung von Sprache auf, dass sie unbedingt die Welt und damit die Wirklichkeit abbilden müsste ("[4.023] Die Wirklichkeit muss durch den Satz auf ein ja oder nein fixiert sein. Dazu muss sie durch ihn vollständig beschrieben werden").

Ändert dieses spätere Aufweichen von der Vorstellung der Sprache etwas an der Position, also kann es sein, dass nun doch über ein zunächst als unsinnig aufgefasstes Problem Aussagen möglich sind? Wie wäre das bei der von mir genannten Frage?