Aufgabe 1: 10Liter Wasser von 4°C sollen auf 80°C erwärmt werden. Die Dichte von Wasser beträgt bei

4°C 1 g/cm^3, y = 2*10^-4 *1/°C

a) Welchen Rauminhalt nehmen 10Liter Wasser von 4°C bei 80°C ein?

geg.: 10L, ∆T = 76°C

ges.: V2

V2 = V1 + (1 + 2 * 10^-4 + 1/°C (∆T))

V2 = 10000cm³ + (1 + 2 * 10^-4 + 1/°C (76°C))

V2 = 10000cm³ + 1,0152 cm³

V2 = 10001,0152 cm³

b) Welche Wärmemenge wird zur Erwärmung von 10Liter Wasser von 4°C auf 80°C benötigt?

Q = c * m * ∆T

Q = 4,182 * 10000g * 76°C

Q = 3178,320 J

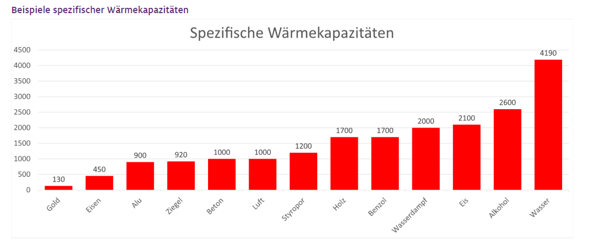

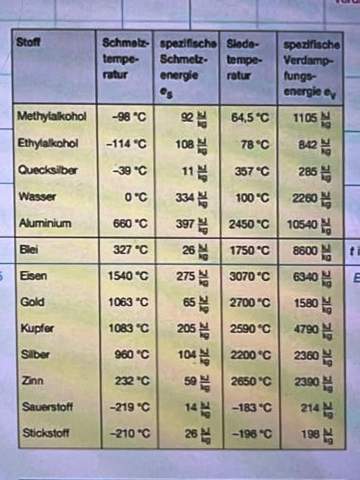

Aufgabe 2: Welche Wärmemenge benötigt man, um 200g Blei von 20°C zum Schmelzen zu bringen? Schmelztemperatur von Blei 327°C, spezifische Schmelzwärme 25,12 J/g Spezifische Wärmekapazität von Blei c = 0,130

Q = (m * q) + (m * c * ∆T)

Q = (200g * 25,12 J/g) + (200g + 0,130 * 307°C)

Q = 5024 + 7982

Q = 13006 J

A: Es werden 13006 J zum schmelzen von 200g Blei benötigt.

Aufgabe 3: Es werden 100g Glaskugeln von 20°C in 300g Wasser von 60°C geschüttet. Welche Teperatur stellt sich ein? cGlas = 0,754 J/g*K

Q1 = cGlas * m * ∆T

Q1 = 0754 * 100 * 20

Q1 = 1508

Q2 = cWasser * m * ∆T

Q2 = 4,182 * 300 * 60

Q2 = 75276

Qges. = Q1 + Q2

Qges. = 76948,8

∆T = Q / (c * m)

∆T = 76948,8 / (4,182 * 400)

∆T = 76948,8 / 1672,8

∆T = 46°C

A: Die Temperatur des Gemischs pendelt sich bei 46°C ein.

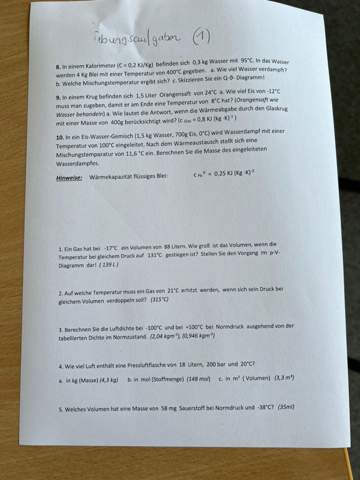

Aufgabe 4: Wieviel Gramm Eis von 0°C können geschmolzen und anschließend als Dampf von 100°C verwendet werden, wenn eine Wärmemenge von 60 212,4 J zur Verfügung steht?

Q1 = qschm * m

Q1 = 333,7 J/g * 1g

Q1 = 333,7 J

Q2 = c * m * ∆T

Q2 = 4,182 * 1g * 100°C

Q2 = 418,2 J

Q3 = qdampf * m

Q3 = 2257 J/g * 1g

Q3 = 2257 J

Qges = Q1 + Q2 + Q3

Qges = 3008,9 J ==> 1g

60212,4 J ==> xg

Qges = 60212,4 J / 3008,9 J = 20,01g = 20g

A: Es werden 20g Eis benötigt.

Aufgabe 5: Ein Zimmer von 12m^2 Grundfläche und 2,50m höhe wird um 20°C erwärmt. Wieviel Kubikmeter Luft entweichen aus dem Zimmer?

∆V = y * V1 ∆T

∆V = 3,66 * 10-³ * 1/K * 30 *20k

∆V = 2,196m³

A: Es entweicht dem Zimmer 2,196m³ Luft.

Aufgabe 6: Um welche Temperatur muss ein Messingstab, der bei 30°C genau ein Meter lang ist, erwärmt werden, damit er 1mm länger wird?

∆l = l1 * a * (v1 – v2)

∆l = l1av2 – l1av2

-l1av2 = -l1av1 - ∆l

V2 = l1av1 + ∆l / l1a

V2 = (1m * 18 * 10^-6 * 1/°C * 30 + 0,001m ) / 1m * 18 * 10^-6 * 1/°C

V2 = 0,00154m / 0,000018 m/°C

V2 = 85,56 °C

∆V = V2 -V1

∆V = 85,56°C – 30°C

∆V = 55.56°C

A: Der Stab muss um 55,56°C erhitzt werden damit er sich um 1mm ausdehnt.