Tod und Natur sind nicht die ersten Worte, an die man denkt, wenn man an die Romantik denkt, und doch sind es genau diese Motive, wovon die gleichnamige Epoche ihre Inspiration fand. Inwiefern also spiegelt sich das damalige Verständnis der Romantik heutzutage wider und ist die damalige Romantik nach unserem Verständnis überhaupt romantisch? Im folgenden Text werde ich diese Fragen anhand verschiedener Materialien elaborieren und beantworten.

Romantik ist nach heutigem Verständnis ein Konzept, das eher in der Liebe aufgegriffen wird und dazu dient, den Alltag durch kleine bzw. große Gesten zu bereichern. So zeigt die Parship-Studie "Kerzen, Rosen, Schmusesongs? Was Deutschlands Frauen wirklich romantisch finden" aus dem Jahr 2015 mit 517 Teilnehmerinnen, dass ein Großteil der Probandinnen sich nur ein wenig Romantik im Alltag wünscht und dass sich diese Gesten in Form von "kleinen Dingen des Alltags, also einer Liebesbotschaft am Spiegel oder einem liebevoll zubereiteten Frühstück am Bett" oder in Form von Überraschungen äußern. So dient diese Romantik zur Äußerung der Liebe, aber der alleinige Wunsch nach Romantik beschreibt das Sehnen nach Entkommen des Alltags und dessen oft harter Gewichtung. So ist die Romantik oft ein Ausweg aus einem pragmatischen Alltag, der von Logik geprägt ist und Emotionen oft verdrängt.

Ganz nach diesem Motiv ist die Romantik, die Epoche, selbst entstanden. So beschreibt Alfred Schmitz treffend in dem Text "Romantik" die Romantik als Gegenbewegung zur Aufklärung. Diese habe dafür gesorgt, dass die Forschung und die Vernunftphilosophie dazu geführt hätten, dass die Gefühlswelt während dieser Epoche nahezu unterdrückt wurde. Und so führte dieser Mangel an Gefühl während der Aufklärung zur Liberation weniger von der Norm anfänglich und schlussendlich vieler. So habe die Romantik die Aufklärung und ihren starken Drang zur Rationalisierung abgelehnt und versucht, eine Flucht aus dem Alltag durch die romantische Ansicht zu ermöglichen. Das bedeutet, dass die Emotionen des Einzelnen an Bedeutung gewannen und dass sich das Individuum auch nach diesen Emotionen und Gefühlen richten sollte.

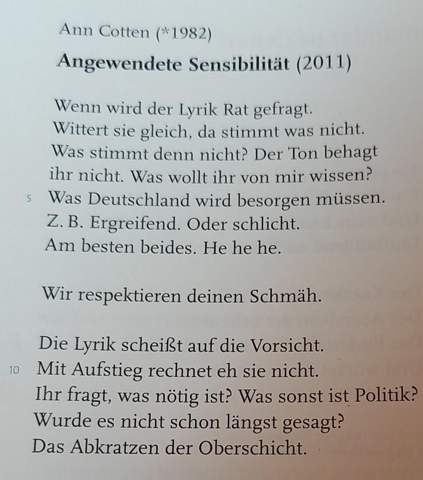

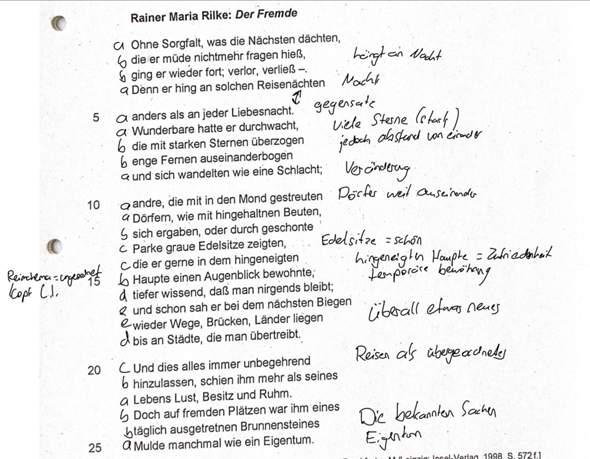

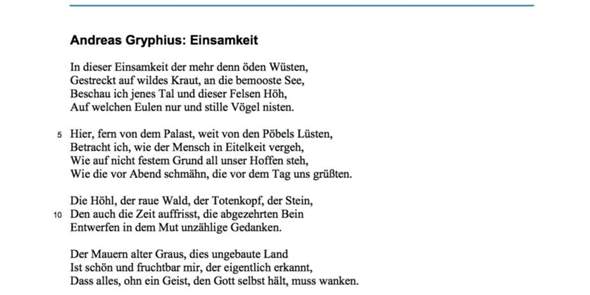

Näher lässt sich dies jedoch beim Anblick von Gedichten dieser Epoche erläutern. In dem Gedicht "Mondnacht" von Joseph von Eichendorff, welches 1837 verfasst wurde, wird die Nacht als Metapher für die Vermischung von Traum und Realität genutzt, sodass die "Seele" des lyrischen Ichs sich selbst befreit. Das lyrische Ich hat also den starken Drang, dem Alltag zu entfliehen und sich in seine Gefühle zu vertiefen.

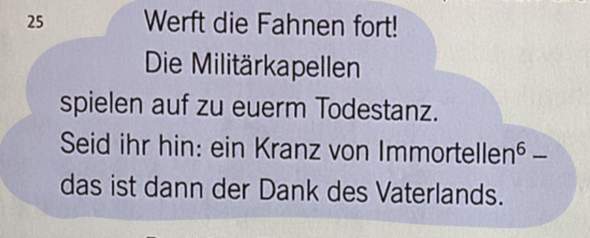

So lässt sich also klar eine Parallele zwischen der heutigen Romantik und der damaligen erkennen. Bei beiden wird die Romantik zur Ausflucht des Alltags genutzt. Und doch unterscheiden sie sich vollkommen in ihrer Form. Wie schon erfasst, ist der heutige Begriff der Romantik stark von der Liebe konnotiert, und so ist die damalige Romantik ebenfalls mit der Liebe verknüpft, jedoch viel allgemeiner in ihrer Form. Man hatte den allgemeinen Wunsch, der Realität zu entfliehen, nicht nur durch Liebe, sondern in jeglicher Form, in jeglicher Situation. Die damalige Romantik äußerte sich in allen Lebenszügen, selbst in der Politik durch die Sentimentalität nach der Hierarchie. So sah sich die Romantik durch die völlige Ablehnung der Vernunft selbst als absolute Lösung, und das ist heute nicht mehr der Fall. Wir leben in der neuen Subjektivität, eine Epoche, die wie ein wilder Cocktail aller Epochen daherkommt, und wie wir schon in der Umfrage sehen konnten, ist der Wunsch nach Romantik nicht allzu stark; man akzeptiert den Zustand einfach, und auch sonst ist die heutige Zeit stark von der Aufklärung geprägt. Das zeigt sich alleine an den ersten Artikeln der Verfassung, Kants Worte nahezu identisch niedergeschrieben. So lässt sich zur Einstiegsfrage klar sagen, dass die damalige Romantik eine radikale Form der heutigen ist, bzw. unser Verständnis von Romantik ein verdünntes der damaligen Zeit ist. Viel eher sollten wir uns mit der Frage beschäftigen, ob unser Verständnis überhaupt von der damaligen validiert wäre, denn wie schon gesagt, wird die Romantik heutzutage zur Erleichterung des Alltags genutzt, jedoch ist der Wunsch nach der Flucht in die Fantasie kaum mehr gegeben.