Metrische Analyse von Philemon und Baucis (Met.8,611-625)?

Hallo, ich habe folgende Verse aus der Metamorphose von Ovid "Philemon und Baucis"(Met.8,611-625) vorliegen. Auch nach mehreren Versuchen und YouTube Videos über Metrik, klappt die korrekte Metrische Analyse von den ersten ca. 15 Versen nicht.

Ich würde mich sehr freuen wenn Sie weiterhelfen könnten, da die mündliche Schulaufgabe in Latein bald ansteht und die Lehrer während der Vorbereitungszeit (4 Wochen) vor der Prüfung nicht helfen dürfen.

1 Antwort

Hi,

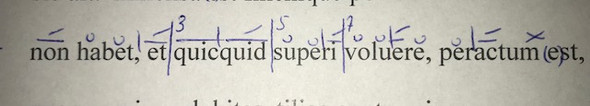

ich weiß ja nicht, ob dir das hilft, aber ich kann dir mal einen schwierigeren Beispielsatz daraus analysieren und erklären. Der Hexameter ist eigentlich gar nicht so schwierig, nur der Pentameter ist meiner Meinung nach noch einfacher, weil man so viel vorgegeben hat. Ich nehme mal Vers 619. Ich habe die Zäsuren mit eingetragen, da die bei der Interpretation helfen können:

Den letzten Daktylus mit der Syllaba anceps am Ende kannst du immer direkt eintragen, wobei man hier die Aphärese beachten muss. Dort würde ich also beginnen. Eine Elision läge vor, wenn ein Vokal am Ende eines Wortes auf einen Vokal zu Beginn des nächsten Wortes träfe. Dabei wird der Vokal des voranstehenden Wortes elidiert (z.B. wie bei mir in Klammern gesetzt und somit nicht gesprochen). Die Aphärese liegt beim Aufeinandertreffen eines Vokals am Ende des voranstehenden Wortes und einer darauffolgenden esse-Form vor. Beide Besonderheiten treten auch dann auf, wenn wie hier zB eine PPP-Form auf -um endet oder bei entsprechenden anderen Endungen des Akkusativ Sg. oder Nom.Sg.n. Bei der Aphärese fällt dann das e der esse-Form weg, wie du siehst. Du kannst dir nach dem Nachsehen nach diesen Besonderheiten auch die einzelnen Silben im Vers unterteilen, falls dir das leichter fällt, ich mache bei mir immer kleine Trennstriche zwischen Daktylen bzw. Spondeen. Die erste Silbe ist ja immer lang und betont und immer wenn du nun an Wortende und -anfang hintereinander zwei Konsonanten (außer h, bei dem das nicht immer gilt) findest, wird die letzte Silbe bzw das Wortende auf jeden Fall lang sein. Das siehst du hier bei „et quicquid superi". Wenn „et“ nun also lang sein muss und „non“ am Versanfang sowieso lang und betont ist, müssen über „habet“ zwei Kürzen, also ein Daktylus, andernfalls passt es ja von der Silbenzahl her nicht. Da nun auch die zweite Silbe von „quicquid“ wegen des nachfolgenden „superi“ lang sein muss, bilden die Silben „et“ und „quic-“ einen Spondeus mit nur einer Länge statt zwei Kürzen. Es gibt bestimmte Formen, wie hier zB das „voluere“, bei denen eine Länge schon aufgrund der Aussprache klar ist, da es die Kurzform von „voluerunt“ ist und beim Perfekt dabei das e lang gesprochen wird. Außerdem sind auch Diphthonge immer lang (ae, oe, au etc.). Jetzt sind nur noch die Silben su-pe-ri vo-lu- übrig, die du skandieren musst. Ein Hexameter hat sechs Hebungen und fünf sind bereits vergeben. Du kannst die übrigen Silben also nur noch mit zwei Daktylen skandieren, da du sonst zu viele Hebungen hättest. Wenn nämlich su- lang, -pe- dann lang und betont und -ri wieder lang wäre, müsste vo- lang und betont und -lu- lang sein, womit du aber sieben Hebungen hättest und ein Daktylus und ein Spondeus passen da von den Silben her nicht. Wenn es also am Ende nicht direkt offensichtlich ist, kann man sich das meist mit logischem Denken oder Rhythmusgefühl (mit viel Übung) erschließen. Zur Not hast du ja ein Wörterbuch, in dem man bestimmte Naturlängen, die beim Skandieren nicht außer Acht gelassen werden, nachlesen kann.

Bei den Versen, die du skandieren musst, sind eigentlich nur Vers 616,617,618,619 und 624 mit Elision oder Aphärese, auf die du aufpassen musst. Wenn in dem Text, wie hier zB auch Eigennamen von Personen vorkommen, die du nicht kennst und du dir mit Längen unsicher bist, empfehle ich dir, die einfach bei zeno.org einzugeben.

Diese Website finde ich eigentlich ganz gut, was die Vorgehensweise und Besonderheiten angeht. Ich bin jetzt zB nicht auf so Dinge wie muta cum liquida eingegangen, aber bisher konnte ich mir mit dem o.a. Wissen gut helfen: http://www.cjd-koenigswinter.eu/faecher/latein/latein_ovid/voss/anleitung.htm#_Toc50365035

Ich hoffe, ich konnte dir damit etwas helfen und viel Spaß …